ホンマタカシさんの、僕が勝手に名著としている「たのしい写真」にアフォーダンスという表現が出てくる。簡単に言うと、機能と外観がしかるべくして融合しているプロダクトのことである。

例えば、ドイツにラミーという筆記具メーカーがあるが、彼らの作っているボールペンは親指、人差し指、中指の3本で握る部分がまろやかな三角形の形に美しくデザインされている。それはデザインとしての意味もあるが、実は正しい握り方で、筆記法を補正するための意味もある。ブランド品で大人の道具であると同時に、ドイツの小学校低学年の練習用筆記具としても使われているのだ。

つまりデザインが用途になっていて、用途がデザインになっている。

このような道具をアフォーダンスのある道具という。

もっと簡単に言うなら「よくデザインされたもの」

カメラも、アフォーダンスのあるカメラがいい。なぜならアフォーダンスのあるカメラは使いやすく、美しい。だから使う意欲が増す。

アフォーダンスが備わっているプロダクトは、初期設定がいらない。

写ルンですは袋から出してそのまま使える、本体の見た目と撮れる写真のノリが近い、絞りとシャッターの設定が不要(できない)、フラッシュが付いている、という点でアフォーダンスのあるカメラだと言える。

フィルム一眼レフの多くもそうだった。絞り、シャッタースピード、フォーカス、露出補正。本来カメラは構造的にただの暗い箱なのだから、そのような機能が最低限あればカメラとして成り立つものだ。

デジタルカメラは、設定項目が多すぎて、複雑すぎる。

なるべく設定をせずに、カメラ本体の味を楽しみたいところだが、”カスタマイズできる幅が広いほうがよいだろう”というメーカーのご親切な考えのもと、1センチくらいの分厚〜いマニュアルがついてくる。そしてだいたいその機能の多くは、子供の成長記録を撮るパパにも、コンテンポラリーな作品を制作する写真家にも使われない。

これではiPhoneにコンデジが負けてしまうのも当然である。

どうして日本のカメラメーカーの取り扱い説明書はいつもこんな感じなんだろう。これじゃあiPhoneに勝てないよなぁと思ってしまう。ある程度ユーザーに委ねる部分を含めて、使う体験をトータルでデザインしないと、これからはもっと厳しい時代になる。カメラだけでなく全てのプロダクトに言える。

Tweet of Tokimaru Tanaka, May 10, 2021

前置きが長くなった。

説教めいてしまってもしょうがない。

今回は僕が最初に行う設定を紹介します。

GRだけではなくて、デジカメであればほぼ同じ設定を行います。

この設定を行うことで、ストリート写真や、ポートレート、風景、スナップを撮る準備がようやくできます。カメラに使い勝手の良さを、設定により付与します。後天的にアフォーダンスなカメラにするのです。

面倒だと思いながらも、久々に触るGRを懐かしみながら、ぽちぽち設定しました。

目次

- 静止画設定メニュー

- 再生設定メニュー

- カスタマイズ設定メニュー

- セットアップメニュー

- まとめ

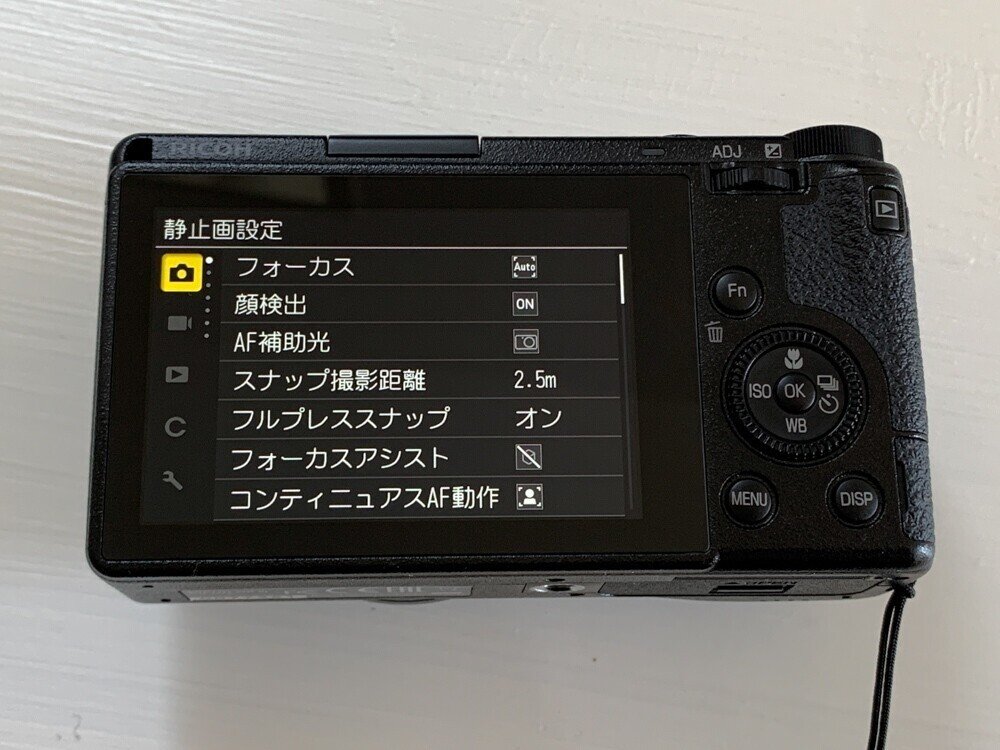

静止画設定メニュー

メニュー画面で行います。上から順に設定できるように記載していきます。

1、補助光をOFF

暗い場所でピント合わせの精度を上げるために、補助光を出すようになっています。

スナップシューターとしては目立つことを極力避けたいのでOFFにします。

人物を撮ることが多い場合、暗いところで明るい光の照射は相手も嫌がります。モノ相手の人はONでも問題ありません。

2、白熱灯下のオートWB 弱

白熱灯っぽさ、グリーンかぶりや暖色かぶりをあえて残すため、弱へ設定します。

逆に、白熱灯っぽさを抜きたい(いつも青系、白い色で撮りたい)人は強めても良いでしょう。

フィルム時代はデイライトフィルムで室内で撮ると必ず色がかぶっていました。そのような失敗した感じ、チープな感じ、フィルムの感じ、素人な感じを出すために、ホワイトバランスの補正をあえて弱めにしています。

3、周辺光量補正 OFF

GRのレンズで開放付近(F2.8)で撮影したときの、周辺光量補正をするかしないかを設定する項目です。

GRはもともとレンズ設計が良いので、OFFで開放でも周辺光量落ちはさほど気になりません。

レンズの味をそのまま出すためにOFFでテストしています。

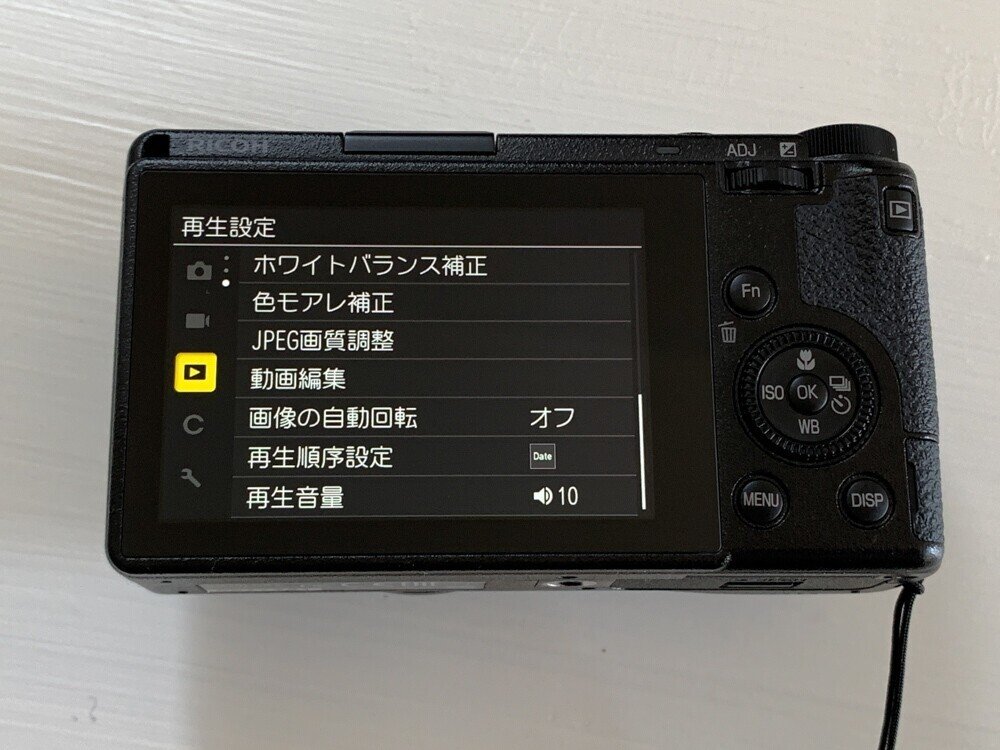

再生設定メニュー

4、画像の自動回転をOFFに

撮影後に写真を確認する際、縦位置画像を回転させるかどうかを設定する項目です。

初期はONですが、縦で撮った写真がくるっと回転して表示されます。

カメラの向きを変えずに確認できるので、一見便利に思えますが、GRは画面サイズが小さく、画面の短辺に写真の天地がくるため、画像が小さくなって見えにくくなってしまいます。

縦位置写真を確認するときは、GRのほうを回転させて見ます。

横位置写真と同様の感覚とサイズで、確認が行えるようになります。

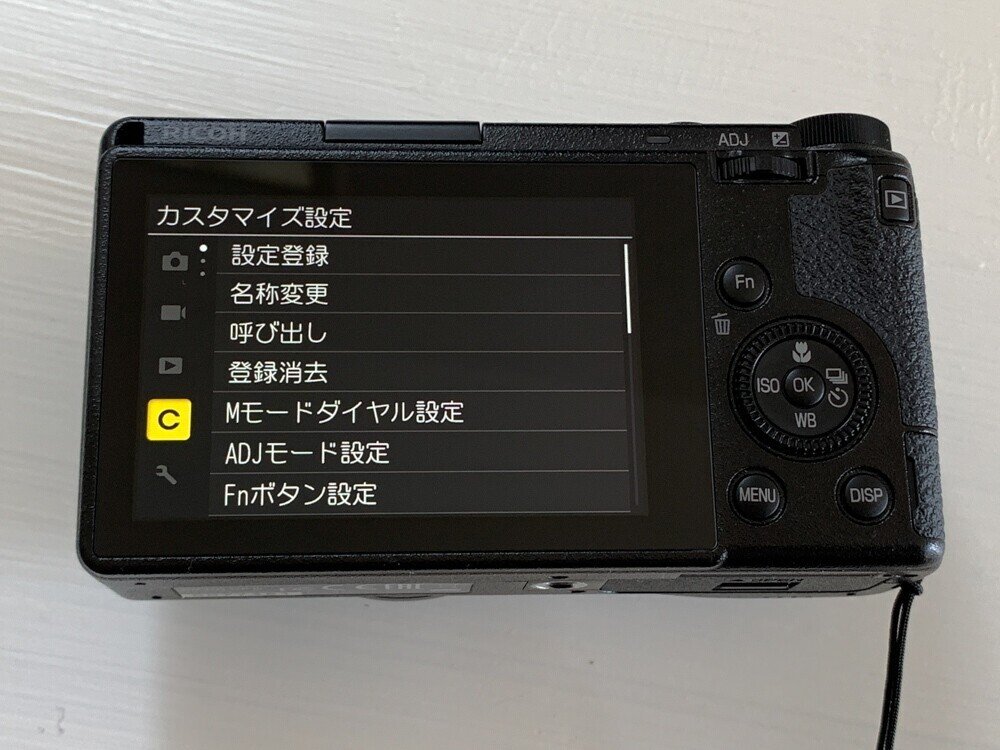

カスタマイズ設定メニュー

5、タッチパネル操作をOFF

流行りのタッチパネルです。

カメラ初心者には親切と考えたのでしょうか。

正直に言うと、GRの小さな画面サイズでタッチパネルは逆に誤操作を招きます。

問答無用でOFFです。

大げさかもしれませんがタッチパネルでのピント合わせは、死んでもやりません。シャッター半押しで合わせたほうが早いし、確実だからです。

6、クイックビューをOFF

撮影後の画像を、何秒画面に表示させるかを設定する項目。

2つの理由でOFFにします。

ひとつは電池の消耗を少しでも防ぐため。背面ディスプレイの点灯時間が長いほど、バッテリーを消耗します。

もう一つは確認の癖がつくことにより、スナップという一瞬の機会を逃すからです。

撮った次の瞬間に、再び良い条件が訪れることは意外と多いです。

例えば、面白い姿で歩いている人を撮ったら、次の瞬間フレーム内に犬や、また別の面白い人が入り込んでくるような場面です。その時に、1枚目の写真を確認していると、すぐにもう1回シャッターを切るという動作に遅れが出てしまいます。新たな登場人物の登場にさえ気づかないかもしれません。

スナップ写真においては、確認はなるべくしないこと。また撮影した写真はある程度時間をおいて鑑賞すること。このほうが良い結果を得られることが多いです。

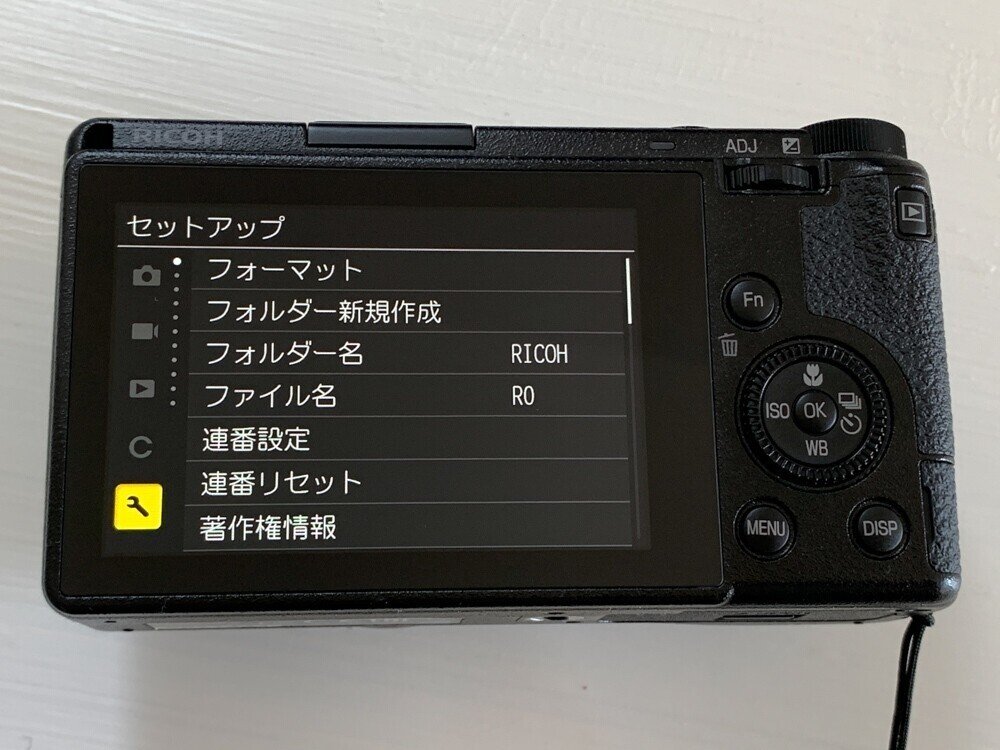

セットアップメニュー

7、著作権情報→著作権者名を追加

2005年頃からJPS著作権委員会という、日本の著作権管理組織がカメラメーカーに呼びかけて、EXIF(撮影データ)と同様に著作者を記入できる仕組みを導入しました。

他のカメラでも浸透しつつあります。

目的は、著作権侵害の抑止力になること。

実際の有効性は低いように思われるが、例えば共同編集を行う場合や、複数のフォトグラファーで一つのプロジェクトを行う際は、データから撮影者の判別ができて便利ということがある。

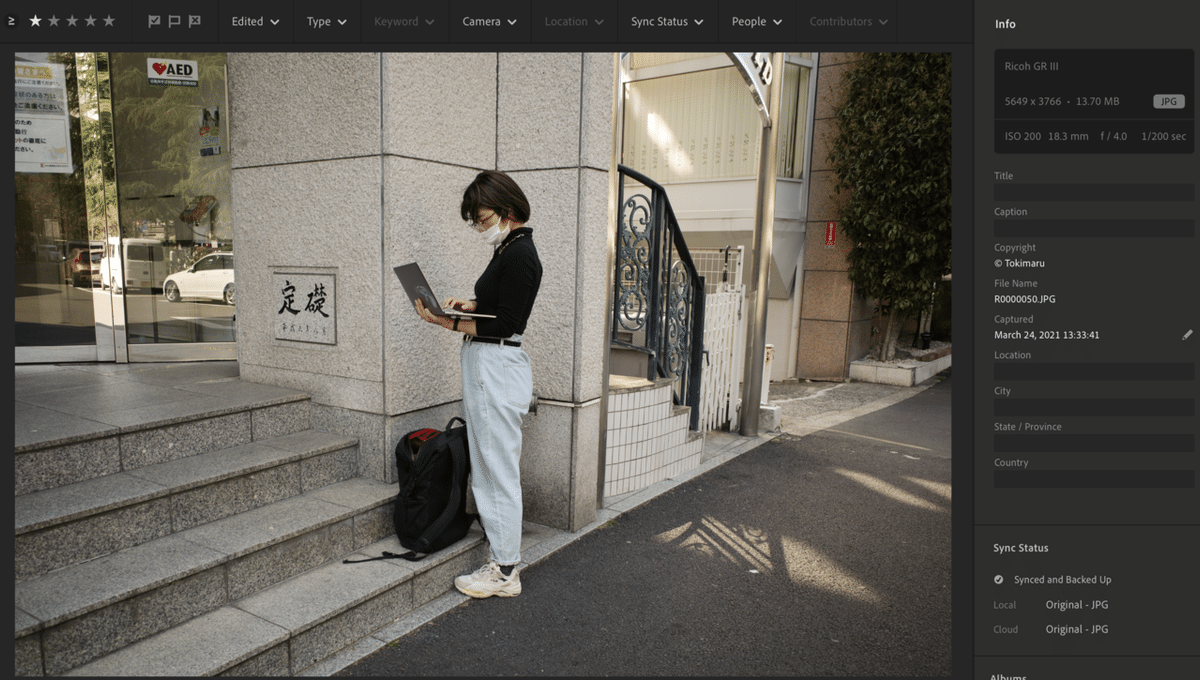

現像ソフトに取り込んだ際も、自動的に表示されます。

8、音量をゼロに

シャッター音や、メニューの操作音をOFFにします。

ぴこぴこうるさいので、基本はOFF。こちらの音量設定のみで、全てのサウンドがOFFになります。

フォーカス合焦時のサウンドに関しては、好みの問題も大きいので、音が出たほうが使いやすいと感じる人はONでも良いと思います。

9、オートパワーオフを1分に

バッテリー消耗を抑える理由で最短の1分に設定。

10、スリープを1分に

こちらも上記と同様です。GRには電源は落とさずに、画面をOFFとするスリープ機能が備わっています。まるでPCのように、なんと丁寧なつくりだろう。。

まとめ

実際に行っている設定を解説してきました。

もちろんカメラの設定は好みの問題であり、使う人の撮影スタイルにも大きく左右されるので、自分の使いたい方法で行うのが一番です。

なのでここではカスタマイズボタン設定や色調整を除外した基本的な設定のみを掲載したつもりです。

少しでもGR使用のヒントになれば幸いです。